Методологическая основа снижения технологических потерь электрической энергии

В настоящей статье рассмотрена методология расчёта показателей технологических потерь электрической энергии в контексте реконструкции системы электроснабжения торговых комплексов как один из факторов, который следует принимать в расчёт на изыскательском уровне.

В настоящее время в городах нашей страны повсеместно распространены торговые объекты (комплексы), возведённые на рубеже 21 века. Как правило, объекты капитального строительства имеют относительно небольшие площади и вписаны в плотную городскую застройку. С течением времени, система электроснабжения таких объектов закономерно устаревает как в моральном плане, так и в части износа физического ресурса. На этом фоне возникает ряд проблем: с одной стороны, физический износ электротехнического оборудования - в особенности кабелей и проводов – снижает надёжность электроснабжения объекта, что приводит к частым отказам и необходимости постоянных локальных ремонтов. С другой стороны, система электроснабжения, в целом работающая на пределе своих прочностных и изоляционных характеристик ведёт к росту технических потерь электрической энергии во внутренних сетях [6, с. 71 – 77]. Последнее обстоятельство имеет важное технико-экономическое значение, поскольку реконструкция системы электроснабжения – трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие, поэтому необходимо иметь чёткое представление о реальных параметрах режима работы системы электроснабжения. Следовательно, основополагающей предпосылкой дальнейшего планирования и целеполагания является методология расчётов как реальных показателей, так и расчётных.

В этой связи, решение о модернизации системы электроснабжения торгового комплекса должно быть всесторонне рассмотрено с опорой на два главных фактора: снижение технологических потерь электрической энергии и надёжность дальнейшей эксплуатации.

Понятие надёжности электроснабжения следует понимать, как бесперебойность поступления электрической энергии в электроустановку и далее к электроприёмнику. Низкая надёжность влечёт, во-первых, увеличение случаев отказа нормальной работы электроустановок, во-вторых, увеличение экономических издержек ввиду роста потерь электрической энергии. Потери электроэнергии (технические) – это обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло, потери [3, с. 8 – 29]. Ю.С. Железко развивает предпосылку о потерях как о неизбежном явлении, обусловливающим уникальность технологии передачи электрической энергии. Технические потери, в свою очередь, он разделяет на следующие части: нагрузочные, холостого хода, климатические. Нагрузочные потери включают в себя потери в проводах, силовых трансформаторах, токоограничивающих реакторах, заградителях ВЧ-связи, трансформаторах тока, шинах РУ подстанций. Этот вид потерь зависит от нагрузки. Потери холостого хода не зависят от нагрузки и включают в себя потери в силовых трансформаторах, компенсирующих устройствах, разрядниках и ОПН, изоляции кабелей [3, с. 30 – 44].

Поскольку опыт эксплуатации инженерных сетей торговых комплексов показывает, что практически все объекты оснащаются средствами учёта электрической энергии на уровне, позволяющем учитывать расход электрической энергии по помещениям. Поэтому при корректной и последовательной систематизации показаний приборов учёта есть возможность статистической обработки массива данных для дальнейшего технического анализа режима электроснабжения объекта. В контексте данного замечания важна методологическая составляющая.

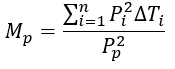

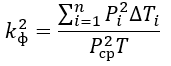

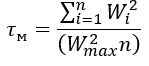

Методика расчёта потерь электроэнергии, предложенная Ю.С. Железко [3, с. 31 – 36], основана на применении интегральных множителей. В основу положено допущение о квадратичной зависимости потерь от нагрузки. Первый множитель – Mр – применяется при определении потерь электроэнергии по потерям мощности, рассчитанным для режима с расчётной нагрузкой (Pр) и представляет собой эквивалентную продолжительность режима с расчётной нагрузкой, в течение которой потери мощности ∆Pр приведут к таким же потерям энергии, что и при её потреблении по реальному графику [2, с. 28 – 45].

(1)

(1)

где Pi – нагрузка на i-й ступени графика нагрузки;

n – число ступеней графика;

∆Ti – продолжительность i-й ступени графика.

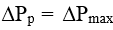

Отмечается, что если  рассчитано для режима максимальной нагрузки (т.е.

рассчитано для режима максимальной нагрузки (т.е.  ), то в этом случае

), то в этом случае  представляет собой число часов максимальных потерь

представляет собой число часов максимальных потерь  .

.

Практическое применение вышеприведённых формул позволило с течением времени оформить два основных метода в зависимости от расчётных режимов. Стоит отметить, что данные методы наиболее применимы при анализе режима электроснабжения торговых комплексов.

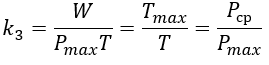

Метод наибольших потерь [3, с. 34]. Если в наличии конкретный ряд замеров, то есть возможность в потоке данных выбрать максимальное значение нагрузки  ), следовательно, в данном случае интегрирующий множитель имеет вид:

), следовательно, в данном случае интегрирующий множитель имеет вид:

(2)

(2)

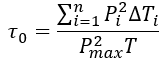

Метод средних нагрузок [1, с. 56 – 61], [3, с. 30 – 52] применяется, если по показаниям приборов учёта есть возможность определить среднее значение активной мощности.

(3)

(3)

где  – коэффициент заполнения графика (относительное число часов использования максимума нагрузки).

– коэффициент заполнения графика (относительное число часов использования максимума нагрузки).

(4)

(4)

Примечание: значение τ0 для реальных графиков нагрузки меньше единицы, а

для реальных графиков нагрузки меньше единицы, а  – больше единицы. Для графиков с неизменной нагрузкой данные величины равны между собой и равны единице. Также Ю.С. Железко отмечает, что определяется квадрат коэффициента формы графика, но никогда не определяется сам коэффициент формы графика [3, с. 36]

– больше единицы. Для графиков с неизменной нагрузкой данные величины равны между собой и равны единице. Также Ю.С. Железко отмечает, что определяется квадрат коэффициента формы графика, но никогда не определяется сам коэффициент формы графика [3, с. 36]

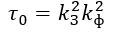

(5)

(5)

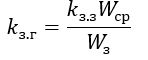

Коэффициент заполнения графика рассчитывается также для зимних и летних месяцев (kз.з и kз.л), которые каждый в отдельности соотносится с годовым коэффициентом заполнения.

(6)

(6)

где  – среднемесячное потребление электроэнергии;

– среднемесячное потребление электроэнергии;

– потребление электроэнергии за зимний период.

– потребление электроэнергии за зимний период.

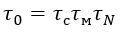

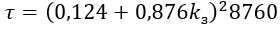

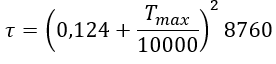

Согласно [5, с. 96] значение τ может быть рассчитано для суточного графика

может быть рассчитано для суточного графика  , тогда на его основе допускается расчёт времени максимальных потерь для года:

, тогда на его основе допускается расчёт времени максимальных потерь для года:

(7)

(7)

где  – коэффициент, учитывающий неодинаковость потребления энергии в различные сутки расчётного месяца;

– коэффициент, учитывающий неодинаковость потребления энергии в различные сутки расчётного месяца;

– коэффициент, учитывающий неодинаковость потребления энергии в различные месяцы года.

– коэффициент, учитывающий неодинаковость потребления энергии в различные месяцы года.

Если известны данные об отпущенной электроэнергии в сеть за каждые сутки месяца,  следует рассчитывать по нижеследующей формуле:

следует рассчитывать по нижеследующей формуле:

(8)

(8)

где  – отпуск электроэнергии в сеть за i-е сутки;

– отпуск электроэнергии в сеть за i-е сутки;

– отпуск электроэнергии за сутки, для которых рассчитано

– отпуск электроэнергии за сутки, для которых рассчитано  ;

;

n – число суток в месяце.

В научном обороте апробированы иные методики расчётов потерь электрической энергии. Развиваемый в своих исследованиях О.М. Грунининым и Л.В. Савицким метод, по сравнению с методикой, рассмотренной выше, представляется более простым с точки зрения вычислительных действий, но в тоже время, – менее детальным и менее информативным.

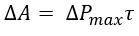

Коллектив Читинского государственного университета предлагает [9, с. 45 – 88] использовать формальный приём определения нагрузочных потерь, смысл которого - в умножении максимальных потерь мощности на время максимальных потерь, т.е:

(9)

(9)

(10)

(10)

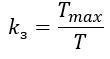

Где  – коэффициент заполнения графика нагрузки.

– коэффициент заполнения графика нагрузки.

(11)

(11)

(12)

(12)

- Грунин О.М. Электроэнергетические системы и сети в примерах и задачах: учеб. пособие / О.М. Грунин, Л.В. Савицкий. – Чита: Изд-во ЧитГУ, 2010. – 288 с.

- Ершов А.М. Системы электроснабжения. Часть 1 : Основы электроснабжения: курс лекций / А.М. Ершов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 245 с.

- Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчётов / Ю.С. Железко. – М.: ЭНАС, 2017. – 456 с.

- Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ / Под редакцией И.Т. Горюнова и др. – М.: Папирус про, 2017. - 608 с.

- Черепанова Г.А., Вычегжанин А.В. Установившиеся режимы электрических сетей в примерах и задачах: Учебное пособие. – Киров, изд. ВятГУ, 2019. – 116 с.

- Шведов Г.В. Электроснабжение городов: электропотребление, расчётные нагрузки, распределительные сети: учебное пособие / Г.В. Шведов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 268 с.